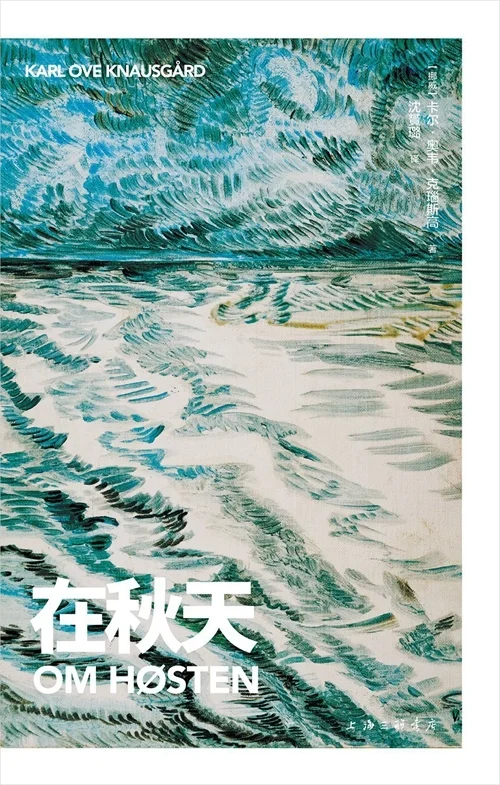

与此相比,《在秋天》则完全是一部默认女儿为观众、以第一视角拍摄、带有评论音轨的看世界的影像了。以自传小说《我的奋斗》征服读者的卡尔·奥韦·克瑙斯高开始写这本书时,距离他的女儿安妮出生还有六个月。他循着时间的次序,从九月起,每天写下一篇——从麦茬地、手指、猛禽,到安静、孤独、福楼拜——怕她错过种种美妙而向她“原原本本地展示”这个世界,这个她即将投身却一无所知的世界。尽管如此,克瑙斯高一样默认,安妮会用自己的方式观察世界,形成自己独特的体验,过自己的生活,并谦逊地将这份尊重,视为养育安妮三个哥哥姐姐积累的经验。“奇怪的是,他们之间有那么大的差异。” “我猜想,你也会这样,你已经成为了想成为的人。”

因此,在给女儿的第一封信中,克瑙斯高诚恳地感谢她。这本书是为她所写,但之所以这么做,完全是为了自己。“向你展示这个世界,小家伙,让我的生命变得有意义。”

全书的三封信,分别作为九、十、十一月即每个章节的开篇。除此之外,他很少再用到“你”。书的讲述方式让人想起本雅明的《柏林童年》,每篇都由一个平凡的、人人皆知的物件或场景,引向一个只有讲述者知晓的、意味深长的目的地。他描述蝰蛇,它们没有听觉,视力也不好,又贴着地面匐匍,他想象蝰蛇的世界是安静的,只有颤动和气味。克瑙斯高熟悉它们的习性,冬天,上百条蝰蛇互相寻找,躺在一起冬眠;到了春天,它们向着温暖的地方蜿蜒而行。途中如果遭遇人类,人类脚步发出的震颤就会让蝰蛇敏锐地躲起来。而此时,“一位男子和一名小男孩走了过来。”讲述的重心便发生了转向,那位男子一次次地用石头击中它,直到击碎它的脑袋。仿佛他憎恨这条蝰蛇胜过任何东西。“我从未见过他这样,后来也再未见过这样的他。”这条蝰蛇不属于科普世界,而是克瑙斯高童年至今的创伤和无解。就这样,作为父亲的他不仅客观地写下万物,也触发了万物之间的联系。正是这些联系,将万物移情,揭开他生活中的隐密感受和冲击留下的痕迹。很快,根据题目猜测每篇的落脚点变成了阅读的别样乐趣。