自接触到李翊云的作品以来,我既被它吸引,也对它充满好奇。她对自我的关注从何而来?是什么让她笃信,日常的亲密关系比外部的惊涛骇浪更值得书写?如何理解她写作中自相矛盾的瞬间?对话在系办公室安静温暖的公共空间进行。李翊云在桌子的一角坐下,我按下录音键,采访开始。

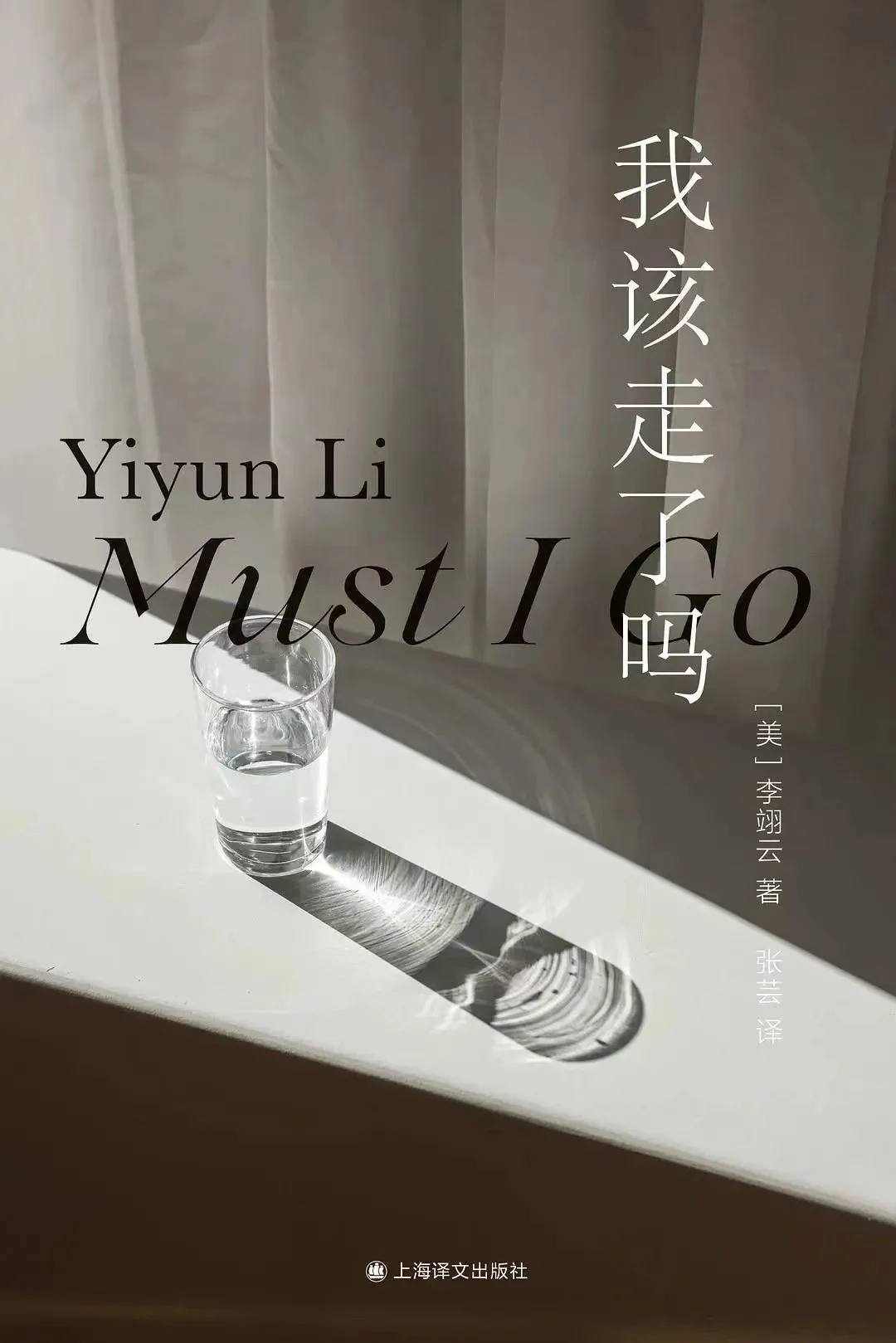

《我该走了吗》

李翊云和英语的关系

钟娜:你在2005 年出版首部短篇集 “a thousand years of prayers”(《千年敬祈》),自那以来你已经创作了三部短篇、五部长篇和一部散文集。我印象非常深刻的就是因为我学英语的那个时代,英语一直是带有全球性的、共识性的一种语言。但是你在你的散文 “to speak is blonder, but I venture”(暂译成《言出必失,但我仍愿尝试》)里,你提到英语是你的私人语言,你常常会忘记其他人也会说英文。我其实就很好奇,你现在还会有这种感觉吗?然后在用英文创作了将近 20 年的这个旅程里面,你和它的关系有没有发生过什么变化?